Affaire Liabeuf – Le meurtre du policier Deray

Affaire Liabeuf – Le meurtre du policier Deray

Voici une affaire criminelle qui a défrayé la chronique. C’est l’histoire d’une implacable vengeance. Celle d’un homme s’estimant avoir été injustement condamné pour des faits de proxénétisme. Il n’aura de cesse de retrouver les policiers responsables de son arrestation pour leur présenter la facture. Le prix sera exorbitant, puisqu’il va coûter la vie à un autre policier, totalement étranger à cette affaire… Curieusement, ce meurtre qui relève purement du droit commun, va se transformer – peu à peu – en un véritable scandale politique, affligé de toutes les dérives que cela suppose !

Jean-Jacques Liabeuf

Est né le 11 janvier 1886 à Saint-Étienne (Loire). Il est le fils de André-Louis Liabeuf et de Marie Vignal. À la mort de son père en 1890, sa mère doit élever seul cet enfant en bas âge, ainsi que son frère aîné. La famille vit alors sur les maigres revenus de cette femme qui enchaîne alors les petits boulots et tente d’assurer le minimum vital à ses enfants ! Dès l’âge de 14 ans, Jean-Jacques Liabeuf est placé comme apprenti chez un armurier stéphanois. À cette époque Saint-Étienne est un haut lieu de l’armurerie française. La qualité des armes produites, tant par la manufacture nationale que les nombreux petits artisans de la région, dispose alors d’une solide réputation mondiale. Au plan économique, l’armement assure la majorité des emplois de la région. Cette branche industrielle est pour le moins prospère ! Mais visiblement, il n’a pas la vocation. Après six mois d’apprentissage, le jeune garçon va changer son fusil d’épaule ! Il se tourne alors vers une formation de cordonnier. A-t-il enfin trouvé chaussure à son pied ? Ce n’est pas certain ! Comme beaucoup d’enfants défavorisés, il va connaître une période adolescente assez turbulente. À la suite de plusieurs petits vols commis à Saint-Étienne, dont un vol à l’étalage, il se retrouve propulsé sur les bancs de la justice correctionnelle. Le 26 février 1907, Liabeuf écope d’une peine de quatre mois d’emprisonnement pour un vol de bicyclette. Puis, en juin suivant, c’est un autre emprisonnement de trois mois, pour le vol d’un tuyau de plomb ! Cette dernière condamnation lui vaut une interdiction de séjour à Saint-Étienne pour une période de cinq années, alors qu’il est encore mineur. Comme la sentence semblait bien légère, en regard de ce délit jugé d’une grande gravité, il est envoyé d’office dans les bataillons d’Afrique. Ces terribles « Bat’d’Af’ » sont alors composés principalement de fortes têtes et de criminels endurcis ! En somme, l’endroit idéal pour en faire un authentique délinquant après son passage dans cette école du crime. Loin de nous l’idée de remettre en cause les décisions de justice, mais il est des cas qui dépassent largement l’entendement !

Après son retour à la vie civile, il prend le chemin de Paris. Ouvrier cordonnier, il mène alors une vie rangée. Toutefois, il va commettre une erreur fatale, celle de fréquenter certains cercles libertaires de la capitale. Il est bientôt repéré par la police, laquelle l’enregistre au registre spécial. Les autorités estiment alors que Liabeuf peut être, éventuellement, un anarchiste dangereux. La police se base sur ses antécédents judiciaires et son passage aux bataillons d’Afrique. Dès ce moment, Liabeuf n’est pas marqué au fer rouge, mais c’est tout comme ! A cette époque, être fiché comme anarchiste en puissance est plus que préjudiciable. Le fait de ne pas se découvrir devant un agent, peut presque conduire à une transportation outre-mer !

Je ne suis pas un souteneur…

Une fois dans la capitale, Jean-Jacques Liabeuf, qui a eu quelques vagues relations chez les Apaches de Paris, fait une rencontre qui va bouleverser le cours de son existence. Il tombe plus ou moins amoureux d’une prostituée nommée Alexandrine Pigeon. Or, cette même jeune femme est déjà en mains. Elle est la propriété (sans titre officiel) d’un certain Gaston, proxénète notoire et indicateur de police à ses heures. C’est, pour lui, une sorte d’assurance sur l’avenir, car les temps sont durs… Pour ne rien arranger, Liabeuf dans sa grande naïveté, tente de la sortir de la prostitution. En fait, c’est lui le pigeon de l’affaire ! La vengeance de Gaston sera terrible. Il va monter une cabale dont les conséquences seront imprévisibles. Il avise ses copains de la police des mœurs, les agents Maugras et Vors, qu’un autre « Julot », un nouveau venu sur le marché et ancien « joyeux »[1], tente de lui ravir son gagne-pain ! Il sollicite donc de ses amis flics qu’ils puissent mettre bon ordre dans ses affaires, en réglant son compte à l’intrus. Comme Gaston est un super indic, ces derniers ne peuvent rien lui refuser. D’autant que Liabeuf est un crâne facile à inscrire à leur tableau de chasse ! Le 31 juillet 1909, alors qu’il prend un verre en compagnie de la prostituée, il est interpellé par deux agents des mœurs qui établissent une procédure judiciaire pour des faits d’aide active à la prostitution. Après une brève comparution devant un juge d’instruction, brève, car le magistrat se base sur le rapport défavorable des policiers, Liabeuf est incarcéré à la prison de Fresnes. Le 14 août 1909, il comparaît devant la 3e Chambre correctionnelle de Paris. Il est seul, car son défenseur désigné d’office, n’a pas jugé utile de se déplacer, ayant alors un repas professionnel ! Sans vraiment avoir eu l’occasion de s’expliquer, il est condamné à trois mois de prison, 100 Fr. d’amende et cinq ans d’interdiction de séjour pour « vagabondage spécial ». C’est alors une sorte de fourre-tout judiciaire aux contours mal définis. À cette époque, le délit de vagabondage spécial consistait à aider, assister ou protéger habituellement le racolage public en vue de la prostitution d’autrui (article 4 de la loi du 27/05/1885.) C’était un véritable délit de présomption, dispensant l’accusation d’apporter la moindre preuve. L’affaire se terminait toujours au prix d’une condamnation ! Cette disposition était entourée d’un flou artistique en matière pénale. Donc, la porte ouverte à tous les abus de pouvoir… Voici un extrait du rapport de transmission au Parquet, rédigé par le commissaire de police, suite aux déclarations des deux agents des mœurs à l’origine de cette affaire.

Affaire contre Liabeuf – Proxénétisme

Objet : mise à disposition d’un souteneur

État civil

Jean-Jacques Liabeuf, 2 » ans, né le 11 janvier 1886 à Saint-Etienne (Loire), de André-Louis et Marie Vignal, célibataire, cordonnier, demeurant 132, rue Saint-Martin à Paris.

Entendus

- Pigeon Alexandrine, 29 ans, camelot, 83, rue Saint-Martin ;

- Maugras et Vors, gardiens de la paix attachés au 4e arrondissement

Résumé de l’affaire

Arrêté à onze heures du soir, rue Saint-Martin, le 30 juillet par Maugras et Vors pour exercice du métier de souteneur, en compagnie de sa maîtresse la fille Pigeon, qui déclarent l’avoir surveillé les 21, 24 et 28 juillet et vu recevoir de l’argent des mains de sa maîtresse. Liabeuf affirme qu’il connaît effectivement la fille Pigeon, qu’elle n’est pas sa maîtresse, qu’il travaille régulièrement. La femme Pigeon, déclare qu’elle ne connaît Liabeuf que de vue. Il n’a jamais été son amant.

Confrontés : chacun persiste.

C’est donc sur cette base juridique – quelque peu bancale – que cet homme est condamné. Ayant purgé sa peine, Jean-Jacques Liabeuf va braver son interdiction de séjour. D’une part, il ne sait où aller, mais cette période de détention lui a fait perdre son emploi ! Bien entendu, ce qui était prévisible va se produire. Il se fait prendre pour non-respect de cette interdiction de séjour et écope d’un nouveau mois de prison. Cerise sur le gâteau, les policiers responsables de cette dernière arrestation sont ceux des mœurs, les mêmes qui ont conduit Liabeuf en correctionnelle pour un soi-disant délit de proxénétisme ! Lorsqu’il retrouve sa liberté, un mois plus tard, s’estimant victime d’une injustice flagrante, il décide de se venger. Cette double condamnation, il la ressent alors au plus profond de son être et estime se trouver face à deux abus de pouvoir caractérisés. La justice n’étant pas faite pour protéger les pauvres types comme lui, il va donc tenter de la rendre par lui-même…

La vengeance est un plat qui se mange froid…

Le 8 janvier 1910, Jean-Jacques Liabeuf part en expédition punitive. Sachant que les deux flics des mœurs fréquentent assidûment les bars du quartier des Halles, il va se mettre en piste dans le but de les retrouver et leur présenter enfin l’addition ! À cet effet, il a pris le soin de s’armer. Il est équipé d’un revolver de poche en calibre 6,35 mm, acheté d’occasion sur le marché de Bicêtre, et d’un tranchet de cordonnier d’une longueur de 30 cm, arme redoutable pour qui sait s’en servir… De manière à ne pas être maintenu au niveau des poignets, en cas d’arrestation, il a confectionné des manchons de cuir lesquels sont hérissés de pointes acérées. Il est hors de question qu’il se fasse à nouveau prendre, car cette fois, même en l’absence de violence, la note risque d’être salée. Son interdiction de séjour est toujours valide, elle ne doit prendre fin qu’en 1914. De plus, il est porteur d’armes. Toute la journée, Liabeuf va parcourir le quartier des Halles et les environs. Il est à la recherche de ses ennemis intimes. Vers dix-neuf heures, ce 8 janvier 1910, un homme d’assez petite taille, brun et trapu, coiffé d’une casquette cycliste et vêtu d’une grande pèlerine noire, pénètre dans un bar. Cet établissement à l’enseigne des « Caves modernes » est situé aux 12, rue Aubry-le-Boucher à Paris 4e, non loin du Châtelet. Vous l’avez compris, il s’agit de Jean-Jacques Liabeuf, en chair et en os ! Il sait que les deux agents des mœurs y vont assez souvent. Il se fait servir un verre de vin et entreprend une discussion avec une prostituée du quartier, Louise Delarue, surnommée la « Grande Marcelle ». Il la connaît bien et entretien avec cette dernière des relations purement amicales. Le but est de se renseigner sur les habitudes des deux poulets des mœurs. Mais, n’ayant pas obtenu les renseignements souhaités auprès de la grande Marcelle, il s’adresse à un consommateur, Gustave Toch, une sorte de marginal comme lui. Du moins le pense-t-il. Il lui montre même ses armes, lui disant alors que c’est juste pour « crever des flics. » L’homme prend peur, règle ses consommations et sort du bistrot. Une fois dehors, il court jusqu’au poste de police de la rue Saint-Merri, et balance Liabeuf.

Les agents de police Deray et Fournès, qui assurent alors leur service en tenue civile, sont envoyés sur les lieux. Ils sont protégés à distance par les gardiens de la paix Boulot, Vaudon, Février, Castenier et Hédarubagt. Une petite troupe est en marche ! Enfin presque, car contrairement à Liabeuf, ces policiers ne sont dotés d’aucune arme à feu. Seuls les cinq agents en uniforme portent un sabre-baïonnette. Il est alors 19h45 et la nuit est tombée. Lorsqu’ils sont en vue du bar, les policiers voient un homme qui en sort. Il correspond point pour point au signalement donné. Au lieu de fuir, il s’avance vers eux et fait face. Il marque un court temps d’arrêt, rejette en arrière les deux pans de sa pèlerine, dégage son revolver et le poignard improvisé. Les agents Deray et Fournès se jettent sur lui et tentent de lui saisir les avant-bras. Mauvais calcul. Les pointes des deux brassards transforment leurs mains en steaks sanguinolents. Malgré tout, ils reviennent à la charge. Cette fois, c’est au moyen du terrible tranchet que Liabeuf repousse les policiers. Un rapide geste en forme de moulinet, et l’agent Fournès se retrouve avec le bas du cou fortement entaillé. Comme le sang gicle sur le trottoir, il tente de comprimer sa blessure au moyen de sa seule main valide. De fait, il est hors de combat. Son collègue Célestin Deray est également blessé. Il présente quelques coupures profondes, mais sans gravité à ce moment. La scène se déroule très rapidement, et les policiers en tenue sont encore assez loin. Tournant les talons, le forcené va réussir à entraîner les deux policiers blessés à sa suite. Le combat reprend dans le couloir d’un hôtel voisin. Cette fois, Liabeuf fait usage de son revolver. Il ouvre le feu à plusieurs reprises. Atteint à l’abdomen par deux projectiles, le policier Deray s’effondre. Il est mortellement blessé. Dans le même temps, les cinq gardiens de la paix assurant la protection de leurs collègues sont enfin au contact du tueur. Liabeuf abandonne alors son tranchet et leur fait face revolver au poing. Il ouvre à nouveau le feu. L’un des policiers intervenants est atteint, les autres perçoivent le déplacement des projectiles sifflant près de leur tête. Puis, le revolver est vide ! Liabeuf a tiré toutes les cartouches du barillet. D’un coup de sabre, qu’il est enfin parvenu à extraire de son fourreau, l’agent Février embroche partiellement Liabeuf. Il tombe au sol. C’est la curée… Avec plusieurs baïonnettes au contact de son torse, Liabeuf décide de se rendre. Sa blessure au ventre n’est pas mortelle, mais très douloureuse et il saigne abondamment. Le combat cesse donc faute de combattant !

La foule accourt sur les lieux. Elle est visiblement hostile à Liabeuf, avant même d’en connaître la cause. Rien de plus dangereux qu’un mouvement de foule. Une situation, en apparence calme, peut dégénérer en quelques secondes. Et c’est précisément le cas… Bien que deux de leurs collègues soient au sol, grièvement blessés, les malheureux policiers doivent faire face à un nouveau problème : celui d’éviter le lynchage de leur prisonnier. Ils vont y parvenir en usant de la force. Sous les cris hostiles d’une populace criant : « A mort l’Apache ! », Liabeuf est acheminé vers le commissariat de police. En présence de M. Picot, commissaire de quartier, il se refuse à répondre aux questions posées, y compris celles concernant son identité. Ce dernier point sera rapidement résolu grâce à des documents trouvés dans ses poches : un bulletin de sortie de la prison de Fresnes et un certificat de travail. Jean-Jacques Liabeuf est ensuite conduit à l’Hôtel-Dieu pour y recevoir des soins. Il rejoint ainsi les policiers blessés lors de cette interpellation musclée. Célestin Deray ne survivra pas à ses blessures. Il succombe au cours de la nuit, sans avoir repris connaissance. Son collègue Fournès va s’en sortir avec quelques semaines d’hospitalisation. Mais il en conservera de sérieuses séquelles ! Les autres policiers, blessés plus légèrement, reprendront rapidement leurs fonctions. Liabeuf occupe à la salle Cusco de l’Hôtel-Dieu, une chambre sécurisée. Trois inspecteurs de la Sûreté sont en charge de sa surveillance, nuit et jour. Le coup de sabre qu’il a reçu a atteint le poumon et son état s’est sensiblement aggravé au cours des dernières heures. Mais disposant d’une forte constitution, il va se remettre de cette blessure au cours des jours suivants. Durant son séjour à l’Hôtel-Dieu, Liabeuf ne cessera de crier :

« Mort aux vaches ! Assassins ! »

Dès que son état de santé est jugé satisfaisant, il est incarcéré et une instruction est ouverte par le parquet de la Seine. Cette fois, sale temps pour Liabeuf. L’affaire est sérieuse ! Il est accusé d’homicide volontaire avec préméditation, violences et voies de fait avec armes sur agents dépositaires de la force publique. Le 29 janvier 1910, lors de son séjour à l’infirmerie spéciale de la prison de Fresnes, Liabeuf est subitement pris d’une rage meurtrière. Dans un état proche de la démence, il tente d’assommer un gardien au moyen d’une patère qu’il vient d’arracher du mur. Pas moins de huit surveillants seront nécessaires pour en venir à bout. Cerise sur le gâteau, à peine maîtrisé, Liabeuf se déclare prêt à faire la peau au juge d’instruction, dès qu’il sera mis en sa présence ! Au téméraire juge Drappier, venu l’interroger à Fresnes, sur son lit d’hôpital, il déclarera :

« Je m’étais muni d’un tranchet et d’un revolver pour tuer les agents Maugras et Vors, qui m’ont arrêté en juillet dernier et qui sont cause du fait que j’ai été condamné. C’est au moment où je les recherchais dans le quartier que leurs collègues ont voulu m’arrêter. J’en ai tué un ; je regrette de ne pas les avoir tués tous ! »

Autopsie de l’agent Deray

Le quotidien Le Temps du 11/01/1913, sous le titre de la tragédie de la rue Aubry-le-Boucher relatera cette intervention en ces termes :

« Le docteur Socquet a pratiqué hier après-midi, à la morgue, l’autopsie du cadavre de l’agent Deray, qui trouva la mort rue Aubry-le-Boucher, dans les circonstances tragiques que nous avons relatées. Le praticien a constaté que le malheureux gardien avait reçu cinq coups de tranchet dans la région du cœur. Une balle de revolver lui avait en outre perforé la masse intestinale. C’est cette dernière blessure qui a déterminé la mort. MM Laurent, secrétaire général de la préfecture de police, et Touny, directeur de la police municipale, sont allés, dans la journée d’hier, apporter leurs condoléances à la veuve de l’agent Deray, qui reste seule avec deux enfants, une fillette de quatorze ans et un garçon de douze ans. »

En attendant, il convient d’inhumer le policier Célestin Deray, tombé au service de la nation. La presse relatera le déroulement de ces obsèques. Cet article a été publié dans Le Figaro du 13 janvier 1910.

Les obsèques du gardien de la paix Deray

C’est hier matin qu’ont eu lieu les obsèques du gardien de la paix Deray, tué samedi dernier dans les circonstances que l’on sait. La lettre de faire-part était double d’abord, l’invitation officielle, au nom de la municipalité de Paris, conviant à la réunion du cortège civil, à dix heures et quart, à la préfecture de police; puis, celle de la famille, annonçant que la cérémonie religieuse aurait lieu à Notre-Dame A dix heures et quart, exactement, le cercueil, qui était déposé dans la salle de garde des brigades de réserve, transformée en chapelle ardente, a été placé sur le char funèbre stationné dans la cour de la caserne. M. Lépine a procédé à la levée du corps, et le cortège a traversé le parvis Notre-Dame pour se rendre à l’église métropolitaine. En tête, marchaient la veuve et ses deux enfants, entourés par les membres de sa famille. Puis venaient le colonel Bard, représentant le Président de la République MM. Antonin Dubost, président du Sénat, Henri Brisson, président de la chambre des députés, Aristide Briand, président du Conseil, ministre de l’intérieur, accompagné de M. Huart, secrétaire général, Lescouve, représentant le ministre de la justice, D’Homme, représentant le ministre du commerce, le commandant Belhague, représentant le ministre de la guerre, le lieutenant de vaisseau Stolz, représentant du ministre de la marine, des représentants des ministres des colonies, des travaux publics ; Dujardin Beaumetz, sous-secrétaire d’État aux beaux-arts ; Ballot-Beaupré, Premier président de la Cour de Cassation ; Baudouin, procureur général près la même Cour ; Forichon, premier président de la Cour d’appel ; Fabre, procureur général près la Cour d’appel ; les conseillers et les magistrats de la Cour d’appel ; Ditte, président du tribunal de la Seine ; Monier, procureur de la République de la Seine ; les juges d’instruction, les juges et les magistrats du Parquet du Tribunal civil, de Selves, préfet de la Seine ; Lépine, préfet de police, en habit avec le cordon de grand-croix de la Légion d’honneur (…), des délégations de la garde républicaine, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des commissaires de police, des officiers de paix, du personnel des commissariats, des brigadiers et sous-brigadiers et gardiens de la paix de Paris et de la banlieue, de gendarmes, de pompiers, d’inspecteurs de la Sûreté, etc., etc. Une foule nombreuse et recueillie a assisté au passage du cortège. La messe a été dite par M. L’abbé Fauvel, vicaire de Notre-Dame, assisté des abbés Gallot et Gramont. La maîtrise a chanté la messe en plain-chant de Nanini et de l’abbé Perruchet, et l’Ego Sirin de Mors et Vita, de Gounod. Au petit orgue, MM. Albert Renault, maître de chapelle, et Albert Terre, organiste. L’absoute a été donnée par M. L’archiprêtre Pousset. A onze heures, la cérémonie religieuse prenait fin et on se mettait en marche vers le cimetière. Sur tout le parcours, les hommes se découvraient avec respect et les femmes se signaient. Devant le caveau des victimes du devoir, M. Ernest Caron, président du Conseil municipal, a parlé le premier. Après avoir rendu un suprême hommage au brave, mort en accomplissant son devoir, il s’est demandé comment ce Liabeuf, bandit de vingt-quatre ans, avait pu concevoir l’idée d’un tel crime, et d’où venait cette mentalité nouvelle qui fait se multiplier autour de nous les assassinats. Il termine par quelques mots de consolation et d’encouragement à la compagne et aux enfants, héritiers du nom glorieux d’un homme qui est mort en héros. M. Lépine, préfet de police, a pris à son tour la parole

« Messieurs, c’est trop de morts ! Et les paroles me manquent devant ces deuils accumulés. Jusqu’à quand un sang généreux coulera-t-il sous le couteau des assassins ? Et quand la société menacée voudra-t-elle se défendre ? Loin de fuir le corps à corps, nos hommes vont au-devant du danger, mais au lieu de combattre à armes égales, ils succombent sous le nombre. Paris sert de refuge à trop de bandits, et pour eux les lois sont trop tendres. Patience messieurs. Faisons confiance à l’opinion publique mieux éclairée, et restons dans notre rôle. Il est assez honorable pour qu’une juste fierté nous soutienne. La mort si simple et si belle de ce modeste héros jette un reflet de son lustre sur tout le corps de la police municipale, et ce tranquille courage nous réconforte et nous enflamme de son exemple. Puisse l’hommage solennel que vous rendez aux restes de cette noble victime apporter quelque adoucissement à la douleur de sa famille. Gardons en tout cas sa mémoire comme si, dans la liste des morts, il devait être le dernier. »

Prononcé d’une voix vibrante et avec des accents qui, on le sentait, partaient du cœur, ce discours a produit une très vive impression. Maintenant, un détail qui a son importance, beaucoup plus d’importance même qu’on ne pourrait le croire au premier abord. A la sortie du convoi, un certain nombre d’apaches se sont mis à marcher sur le flanc du cortège à droite, à la hauteur du préfet de police et des représentants du gouvernement. Peu à peu, ce nombre s’est accru et bientôt ils ont formé une sorte de légion d’environ deux cents hommes. Ils ont escorté ainsi le convoi jusqu’à la rue Soufflot, où, par suite d’un mouvement général, ils se sont séparés et répartis sur divers points. N’y a-t-il pas là une sorte de protestation, de provocation significative ? Sur l’avis du docteur Guinard, constatant une amélioration dans son état, Liabeuf a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Fresnes. Une voiture d’ambulances est venue à deux heures le prendre. Un sous-brigadier et trois inspecteurs de la Sûreté l’ont accompagné.

Le Figaro – 13 janvier 1910

Une instruction peu instructive…

Lors de l’instruction, Liabeuf va toutefois faire part au magistrat de ses regrets en ce qui concerne les victimes. Il n’avait rien contre ces policiers. Il a frappé ces derniers dans l’unique but de ne pas être arrêté, sachant alors qu’il risquait à nouveau la prison pour son infraction à interdiction de séjour dans la capitale et les armes qu’il portait à ce moment. En fait, sa rancune concernait uniquement les agents des mœurs : Maugras et Vors. Ceux qui l’ont arrêté et traîné devant la justice sous un faux prétexte, dans le cadre d’une affaire montée dans le seul but de satisfaire la vengeance personnelle de l’indicateur et proxénète : Gaston…

« Je n’ai jamais été un souteneur. J’ai eu des problèmes avec la justice par le passé ; je ne suis pas vraiment un ange, mais proxénète jamais ! Ma condamnation est une injustice flagrante… Mais que vaut la parole d’un pauvre type contre celles de policiers ? » – Dit-il au juge d’instruction Drappier.

Il reconnaît les faits en totalité et déclare que ce drame n’était nullement prémédité. Le destin a voulu que ces policiers tentent de l’arrêter. Autrement, il aurait tourné les talons pour prendre la fuite, sans avoir besoin de faire usage de ses armes. Le magistrat lui fait remarquer que le fait de se munir d’armes est selon la loi une préméditation caractérisée. Liabeuf laisse également entendre que les liens qui unissent les agents Maugras et Vors avec Gaston, le proxénète d’Alexandrine Pigeon, sont loin d’être clairs et que cela mériterait une enquête ! Sur ce dernier point, il n’a sans doute pas tort ! Pourtant, l’idée d’une enquête interne ne sera jamais à l’ordre du jour ! Liabeuf reconnaît donc les faits. Il a conscience d’être devenu un assassin, mais récuse avec la plus grande énergie l’accusation de proxénète dont il fut victime jadis. Ainsi, lors de l’instruction – ayant pour le moins de la suite dans les idées – il dira à ce même magistrat :

« Je veux bien être guillotiné, à la condition que la justice reconnaisse l’erreur qu’elle a commise en me condamnant au mois d’août dernier ! »

Le 13 février 1910, le dossier d’instruction est clôturé. Le magistrat signe un renvoi devant la Chambre des mises en accusation aux motifs d’homicide volontaire sur le policier Deray, avec circonstances aggravantes de préméditation et de connexité avec d’autres crimes et tentatives d’homicides volontaires sur agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions. L’issue de cette instruction judiciaire sera donc un procès en Cour d’Assises avec, à la clé, la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le meilleur des cas, bien entendu ! Mais, étant donné le contexte du moment, un rendez-vous avec la guillotine, par un petit matin blafard, est plus que probable. Du reste, à ce moment, Jean-Jacques Liabeuf ne semble se faire aucune illusion en ce qui concerne son avenir !

Procès d’un tueur de flic…

Les 3 et 4 mai 1910, Jean-Jacques Liabeuf comparait devant la Cour d’assises de la Seine pour des faits de « Coups et blessures à un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, lesdits coups ayant été portés le 08/01/1910, avec l’intention de donner la mort et l’ayant entraîné. » Il est défendu par Maître Lucien Leduc, avocat pénaliste. Pour ce dernier, la situation ne penche pas vers une conclusion optimiste. Cette affaire se présente au contraire assez mal. Elle arrive en plein débat parlementaire sur la hausse de la criminalité violente et l’opinion publique est majoritairement favorable à des mesures de renforcement des peines et une stricte application des lois ! Vingt-huit témoins seront appelés à la barre. Des témoignages à charge, bien entendu, mais quelques-uns seront en faveur de l’accusé.

En premier lieu, les anciens patrons de Liabeuf qu’ils décriront comme étant un ouvrier très compétent, un travailleur gentil et honnête. Tous affirment ne pas comprendre ce qui a pu conduire Jean-Jacques Liabeuf à commettre de tels actes. Puis, vient le tour d’Alexandrine Pigeon, la « gagneuse » à l’origine de l’affaire ayant conduit Liabeuf en prison. Elle est venue témoigner à la demande de Maître Leduc, défenseur de l’accusé. Très mal à l’aise, elle explique que ce pauvre Jean-Jacques, n’a jamais été son amant et encore moins son souteneur. Au contraire, elle précise que Liabeuf a voulu l’aider à sortir de la prostitution, ce qui a déclenché la fureur de Gaston, son souteneur de l’époque ! Cet homme a été condamné pour rien… Dit-elle. Ces propos vont déplaire à l’avocat général. Il lui fait alors remarquer qu’elle est assez mal placée pour critiquer une décision de justice. Il estime donc que ce témoignage n’apporte rien à l’affaire en cours de jugement et demande au jury de ne pas en tenir compte ! Me Leduc proteste, mais en vain… Il en sera de même lors du témoignage de Louise Delarue dite la Grande Marcelle. Son témoignage en faveur de l’accusé semble déplaire au jury. D’autant que les jurés, éléments clés d’un procès d’assises, commencent alors à faire preuve d’une certaine incertitude ! Et si, finalement, Liabeuf n’était pas ce monstre sanguinaire, tel qu’il fut décrit, mais un pauvre bougre poussé au meurtre par un sentiment d’injustice ? Il est vrai que dans une courte interview du journal Le Temps, le jeune frère de Liabeuf a jugé utile de faire une mise au point :

« On a présenté Jean-Jacques comme un chef de bande lorsqu’il habitait avec nous à Saint-Etienne. En réalité, il fut condamné pour le vol d’une bicyclette et d’un tuyau de plomb… »

Des voix s’élèvent dans la salle, et pas des moindres. Ce procès semble être le symbole d’une justice à deux vitesses. Des personnages célèbres sont venus apporter leur soutien à l’accusé. Il s’agit des députés Rochefort, Vaillant et Jaurès. Le célèbre compositeur Maurice Ravel est également du nombre ! Autour du Palais de justice, des centaines de manifestants réclament une mesure de clémence en faveur du compagnon ouvrier Liabeuf… Cette affaire de droit commun vient de prendre, par ricochet, une tournure politique. La gauche extrême, les socialistes, les libertaires et même l’extrême droite, estiment que ce procès devrait être celui d’une police par trop répressive, disposant de droits démesurés et qui est totalement inféodée au pouvoir en place. Ce n’est plus une police au service des citoyens, mais une sorte de garde prétorienne utilisée par le pouvoir. On reproche également à Louis Lépine sa politique du chiffre et du rendement, méthode qu’il a imposé à la police parisienne au détriment de tout le reste ! Pourtant, Louis Lépine, s’est attaché depuis quelques années à redorer le blason de sa police. Le recrutement a changé. Fini le temps des brutes épaisses, souvent alcooliques, alors reclassées par l’armée au titre des emplois réservés. Les agents de police sont maintenant recrutés sur concours et après une enquête de moralité. Ils reçoivent, en outre, une formation de base dans la toute nouvelle école de police de Vincennes. Mais, le mal est fait ! La police a beau vouloir faire « peau neuve », elle a bien du mal à reconquérir le cœur des parisiens. D’autant que le préfet Lépine en a réellement fait, il convient de l’admettre, une police répressive, favorisant les missions de maintien de l’ordre aux affaires liées à la criminalité montante. En ce qui concerne l’affaire Liabeuf, le socialiste insurrectionnel et antimilitariste : Gustave Hervé, va prendre la défense de l’accusé en publiant un article dans le journal La Guerre Sociale. Il est intitulé « L’exemple de l’Apache ». Ce papier va déclencher un véritable scandale. Gustave Hervé, rédacteur en chef de cette publication, écrira notamment :

« Savez-vous que cet apache qui vient de tuer l’agent Deray ne manque pas d’une certaine beauté, d’une certaine grandeur ? Ohé, les honnêtes gens ! Passez donc à cet apache la moitié de votre vertu et demandez-lui, en échange, le quart de son énergie et de son courage. »

Ce pamphlet va conduire Gustave Hervé en procès. Le 23 février 1910, il est condamné à quatre ans d’emprisonnement et 1000 Fr. d’amende pour apologie au meurtre.

Cette condamnation va soulever toute la gauche sociale et conduire à de violentes émeutes. C’est donc dans ce climat très perturbé que se déroule le procès de Jean-Jacques Liabeuf !

Un verdict sans surprise !

Le 4 mai 1910, Jean-Jacques Liabeuf est condamné à la peine capitale. C’est un verdict assez logique dans la mesure où, à cette époque, le meurtre d’un policier était presque toujours puni de la peine de mort. Il ne pouvait donc en être autrement ! Selon la tradition, après l’énoncé du verdict, le président précisera au condamné qu’il dispose de trois jours pour former un appel de cette décision. Après le procès, Liabeuf est incarcéré à la prison de la Santé, 7e division, cellule numéro 21. Son avocat, Me Lucien Leduc, aura quelques difficultés à faire admettre au condamné qui lui faut absolument accepter l’idée d’un recours en grâce. Il signe donc les formulaires, disant alors à son défenseur :

« Je veux bien faire appel à la justice, mais je ne veux pas de sa pitié ! »

L’avocat est alors persuadé d’un résultat positif. En effet, des pétitions circulent dans la France entière en faveur de son client. Les signatures sont très nombreuses et parfois célèbres. De véritables campagnes sont menées en faveur de Liabeuf : articles de presse, affiches, meetings, etc. Lorsque le dossier arrive sur le bureau de M. Armand Fallières, président de la République, ce dernier va se plonger dedans et le relire plusieurs fois. Partisan de l’abolition de la peine de mort en France, M. Fallières serait tenté d’accorder sa grâce au condamné, en transformant cette peine en travaux forcés à perpétuité. Mais la chose n’est pas si simple. Ce dossier est un sujet brûlant et l’acte criminel est indéniable. Phénomène aggravant, le meurtre a été commis sur un membre des forces de l’ordre. A un moment où les citoyens réclament plus de sécurité, le terrain est miné ! Le président ne peut donc que refuser cette grâce. Le 30 juin 1910, il rejette la demande et laisse ainsi la justice suivre son cours…

Des préparatifs mouvementés

L’exécution de Jean-Jacques Liabeuf a été fixée au vendredi 1er juillet 1910 à l’aube. La préfecture de police est sur le pied de guerre. Depuis la veille au soir, de nombreux groupes anarchistes ont décidé que l’exécution de Liabeuf n’aurait pas lieu. Ils se déclarent prêt à en découdre avec la police, au besoin par les armes, si la situation l’exige ! Un important service d’ordre est implanté autour de la remise où dort habituellement la guillotine, soit au 60 bis, rue de la Folie-Regnault à Paris 11e. En fait Deibler disposait de deux fourgons. L’un était affecté au transport des bois de justice, l’autre était spécialement dédié au transport du corps du supplicié vers le cimetière d’Ivry, après l’exécution. Le terrain et l’immeuble de la Folie-Regnault, étaient situés près de l’impasse Launay. Les riverains l’avaient surnommé « La maison maudite ». Le hangar contenait alors, outre les fourgons précités, deux guillotines : le bijou et la parisienne. Le déménagement des outils et accessoires du bourreau vers la prison de la santé, a lieu le dimanche 20 août 1911. A partir de ce moment les deux « veuves » seront remisées en cet établissement pénitentiaire. Elles y resteront jusqu’en 1982, année de l’abolition de la peine capitale en France. Mais revenons à nos moutons. A ce moment, les autorités craignent que les bois de justice ne partent en fumée… Depuis la veille, La Guerre Sociale a fait distribuer des tracts pour rameuter tous ses partisans sur les lieux de l’exécution, afin de manifester leur colère et se tenir prêt à intervenir : « On va tuer Liabeuf ! Tous demain à la guillotine… » – dit alors le texte.

Le tristement célèbre fourgon noir de M. Deibler quitte donc sa remise sous la protection d’une imposante escorte : quatre pelotons de cavaliers de la Garde et un peloton d’agents cyclistes de la préfecture de police. Ces derniers pédalent doucement, car l’allure est très lente. Les cyclistes forment un peloton d’éclaireurs. Ils scrutent donc le moindre recoin où des opposants peuvent être embusqués. En ce qui concerne ce cortège quelque peu irréel, l’officier de paix Gaston Faralicq, en charge de l’escorte, l’évoque dans ses mémoires :

« Le fourgon de la guillotine se présente comme une petite carriole, genre voiture de déménagement, traînée par un cheval efflanqué et poussif, au poil blanc pisseux, ironiquement surnommé « Fend l’Air ». L’itinéraire prévu, au départ du hangar où était rangé ce fourgon, était alors : bd. Voltaire, place de la Nation, bd. Diderot, pont d’Austerlitz, bd. Saint-Marcel et le bd. Arago. La circulation se faisait à une allure lente et prudente. »

Aux abords de la rue Broca, non loin de la prison de la Santé, le convoi se trouve encerclé par une foule hostile. La tension monte de minute en minute et l’on peut alors craindre le pire ! D’autres agents cyclistes et des cuirassiers arrivent en renfort et parviennent à frayer un passage au sinistre fourgon noir. Ce ne fut pas le seul incident de la soirée. En de nombreuses reprises le convoi est obligé de modifier son itinéraire afin de contourner les barrages mis en place par les manifestants. Il va mettre près de deux heures pour parvenir enfin à destination. Il est alors 1h10 du matin ! C’est la seconde exécution publique à la prison de la Santé, depuis l’abandon de la Roquette comme lieu de réjouissances… L’emplacement choisi se trouve à une soixantaine de mètres de la rue de la Santé, le long du mur de la prison et au coin du boulevard Arago. Près de 10 000 personnes sont massées aux abords de la prison, réparties sur un espace d’environ 900 m². Le service d’ordre est impressionnant. Louis Lépine semble avoir mobilisé la totalité des effectifs de la préfecture de police. Toute cette foule est maintenue à distance respectable par des barrages successifs de policiers, gendarmes à cheval et fantassins d’un régiment d’infanterie de ligne. Des agents et inspecteurs de la Sûreté ont infiltré les groupes de manifestants les plus virulents. Peu rassuré, Anatole Deibler, entouré de ses aides, procède au montage de la guillotine. Les officiers de paix responsables du service d’ordre inspectent tous les barrages en place. À ce moment un silence profond règne sur les lieux. Seuls les coups de maillets utilisés pour l’assemblage de la Veuve sont perceptibles. Situation d’autant angoissante, qu’il fait nuit noire et que l’éclairage public a été volontairement éteint… Une détonation se fait entendre non loin de la guillotine. Fausse alerte. C’est juste le pneu arrière d’un agent cycliste qui vient d’exploser ! L’assemblage de la grande faucheuse terminé, Anatole Deibler, en parfait professionnel, manœuvre par deux fois la commande libérant le couperet. Tout fonctionne normalement. Peu après des cantonniers de la Ville de Paris déversent un tombereau de sable près de la mangeuse d’hommes. Un sable destiné à boire les restes du bain de sang qui va suivre… Le temps passe ainsi. Il est maintenant trois heures du matin. La foule est toujours aussi nombreuse et silencieuse. Il règne un véritable silence de mort… Les officiels arrivent et franchissent la porte de la prison. Les magistrats sont inquiets, car avant d’entrer, ils ont perçu le grondement de la foule. Peu après, dès que la porte se referme sur eux, des cris éclatent : « Vive Liabeuf. » Ces propos sont repris immédiatement par des milliers de voix et le mot « Assassins » est ajouté aux vociférations populaires. Peu après, des coups de feu se font entendre. Cette fois, pas de pneus qui éclatent. C’est bien de coups de feu qui sont tirés !

Les forces de l’ordre chargent la foule. Aucun mort à déplorer, mais le sang coule, tant du côté des manifestants que de la police. Un agent de la brigade des anarchistes, l’inspecteur Orestani, est au sol. L’une des balles tirées par un inconnu lui a traversé le cou. Il est immédiatement transporté dans l’enceinte de la prison où M. Griffon, médecin de l’administration pénitentiaire, lui administre les premiers soins. Pendant ce temps, les effectifs valides se lancent à la poursuite des manifestants.

Les habitants sont tirés de leur juste sommeil par des coups de feu et des cris. Certains pensent alors que la Révolution est à leur porte ! Les forces de l’ordre parviennent à une dispersion totale au prix de violents combats de rue. Les opposants sont repoussés jusqu’à la place Denfert-Rochereau, bien loin du lieu de l’exécution. Le calme est enfin revenu…

Liabeuf ! C’est l’heure…

Les officiels pénètrent dans la cellule. Jean-Jacques Liabeuf dort d’un profond sommeil. Depuis peu, car ayant entendu le bruit des préparatifs et le désordre extérieur, il n’a pu s’endormir, totalement épuisé, qu’au petit matin… M. Payen, directeur de la prison, après avoir rabattu la couverture, le secoue par l’épaule et lui annonce la mauvaise nouvelle :

« Liabeuf, votre recours en grâce a été refusé. Ayez du courage » – dit-il.

Phrase puérile en de telles circonstances, mais qui fait partie intégrante du protocole de mise à mort de l’époque. Courage ou pas, il faut y passer ! Liabeuf rétorque alors, dans un registre désormais classique :

« J’en ai eu jusqu’à présent. J’en aurai jusqu’à la fin ! J’ai commis mon crime de sang froid, je vais chercher la mort de sang-froid… »

Que répondre d’autre, lorsqu’au petit matin, encore mal réveillé, l’on vous sort une telle baliverne ? Le seul courage véritable fut certainement de devoir supporter leur triste mine de circonstance ! C’est donc l’heure pour Jean-Jacques Liabeuf. Il se lève et enfile un pantalon. Le procureur lui demande alors s’il a de nouvelles déclarations à faire à la Justice. Le condamné répond par la négative. Encore une ineptie protocolaire. Même si Liabeuf avait eu des révélations à faire, il était déjà trop tard, son sort étant définitivement scellé ! Il refuse également les offices religieux de l’abbé Geipsig. Par contre, il sollicite l’autorisation d’écrire une courte lettre pour sa mère. On lui apporte de quoi écrire. Avant de partir pour son dernier voyage, la dernière pensée de Jean-Jacques Liabeuf sera donc pour sa mère :

« Pauvre maman,

« Ma dernière heure étant arrivée, je te laisse une mèche de cheveux et te demandé pardon. Mais, rassures-toi, je ne suis par mon crime qu’une victime de la police des mœurs, et que même maintenant au moment où je pars sur l’échafaud, ça ne sera toujours pas cela qui fera de moi que j’aurai été un souteneur ! Je termine donc, ma chère maman, en te demandant encore pardon, ainsi qu’au tonton et à mon frère. Adieu, car l’on m’attend, et je sais que tu pardonneras à ton pauvre enfant, qui est une victime des dépositions mensongères des agents des mœurs… »

Dans l’enveloppe qui sera remise à Me Leduc, facteur improvisé, il glisse une mèche de ses cheveux. Il refuse ensuite le célèbre verre de rhum, ainsi que la non moins traditionnelle cigarette du condamné. Par contre, il demande une tasse de chocolat chaud. Puis, il termine de s’habiller et enfile une jaquette. Le groupe s’achemine ensuite vers le greffe de la prison. Après la traditionnelle toilette du condamné (toujours le même folklore) les aides du bourreau lui attachent les jambes. Ses bras sont liés derrière le dos. Il est porté, plus qu’il ne marche, jusqu’au fourgon de M. Deibler, stationné dans la cour intérieure. Liabeuf prend place dans le véhicule, en compagnie du médecin de la prison et des deux aides du bourreau.

Le chemin à parcourir est très court, à peine une centaine de mètres. Les gendarmes ont mis sabre au clair. La porte du fourgon est ouverte et Liabeuf apparaît. Le visage est pâle, ses yeux luisent extraordinairement. Durant ce bref trajet, le condamné va prononcer ces paroles :

« Ainsi donc, c’est la grâce dont certains m’ont parlé ? Ce n’est pas le fait d’être exécuté, qui prouvera cependant que je suis un souteneur ! »

Comme nous pouvons le constater, cette idée l’obsède véritablement. S’il trouve sa condamnation à mort justifiée, il refuse en revanche de devoir mourir avec l’infamante étiquette de proxénète… Même au pied de l’échafaud, il va le crier haut et fort. Ce seront, du reste, ses avant dernières paroles ! Il dira :

« Ce n’est pas mon exécution qui fera de moi un souteneur. Quand même, c’est abominable. Je ne suis pas un souteneur ! »

À ce moment la planche bascule vers l’avant et sa tête s’encadre dans la lunette en bois. Le montant se referme et le lourd couperet descend. Un bruit sourd, la tête de Liabeuf tombe dans le bac en zinc. Il règne à cet instant un grand silence, celui de la mort. Selon l’officier de paix Faralicq, il aurait eu le temps de crier : « Vive l’anarchie ! Mort aux va… » Cette phrase aurait été brutalement interrompue par la chute brutale du couperet. Son corps est ensuite déposé dans le panier en osier, la tête entre les jambes. Les aides du bourreau place ensuite cette bière provisoire dans un autre fourgon noir, lequel démarre immédiatement à destination du cimetière d’Ivry-sur-Seine. Il est escorté d’une quinzaine de gendarmes à cheval. Sur tout le trajet, un cordon de policiers veille à ce que le convoi ne puisse être stoppé.

Les trois inhumations de Liabeuf

Le convoi arrive à 4h50 devant le Carré des suppliciés, autrement nommé Champ de navets. Octave Hamard, chef de la Sûreté parisienne est présent. Un important service d’ordre, mis en place par M. Ringel, officier de paix en poste au 13e arrondissement de Paris, entoure les murs du cimetière. La mère de Jean-Jacques Liabeuf ayant émis une opposition, le corps de son fils ne sera pas remis à la Faculté de médecine. Il est donc réellement inhumé au « Champ de navets ». Dans la matinée, vers 10h30, la rédaction du journal La Guerre Sociale va se rendre au cimetière d’Ivry pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe fraîchement comblée. Cette gerbe porte un ruban noir avec les inscriptions suivantes :

« La Guerre Sociale. Liabeuf victime des Apaches des mœurs. Liabeuf outrageusement assassiné… »

La scène se déroule dans le calme. Seul le conservateur du cimetière semble énervé ! Il hurle que cela est formellement interdit par le règlement. Sans prendre la peine de lui répondre, la délégation anarchiste lui tourne le dos et gagne la sortie ! La sépulture de Liabeuf ne sera que provisoire. Le 15 juillet 1910, sa dépouille quitte le carré des suppliciés du cimetière d’Ivry. Sa famille a obtenu l’autorisation que le corps soit provisoirement transféré dans une concession particulière dans ce même cimetière. Seuls impératifs, cette opération doit impérativement être entourée du secret le plus absolu et la nouvelle tombe doit rester anonyme. La police craint que cette cérémonie soit l’occasion de manifestations anarchistes. Elle a donc pris quelques précautions. A cet effet, une dizaine d’inspecteurs du service des recherches sont dissimulés derrière les mausolées et dans les allées du cimetière. Mais rien de tel ne va se produire, le secret a été parfaitement conservé !

Seconde exhumation quelques jours plus tard. En présence du frère de Liabeuf et d’un commissaire de police, le corps du supplicié est retiré du vulgaire cercueil en sapin dans lequel il se trouve depuis le matin de son exécution. Il est transféré, sur place, dans une bière en chêne doublée de plomb, comme l’impose la réglementation en matière de transport de corps. Après apposition de scellés en cire sur chaque vis de cette bière définitive, les restes du supplicié sont transportés à la garde de Lyon par un fourgon des pompes funèbres. Le cercueil de Liabeuf est ensuite placé dans un wagon normalement affecté aux marchandises et dont les portes sont scellées. Le train arrive le lendemain à Saint-Etienne pour être inhumé une dernière fois. Les frais de ces différentes opérations mortuaires, estimés à environ un millier de francs, seront supporté par sa mère et son frère. Jean-Jacques Liabeuf a donc été inhumé trois fois…

Les drôles des mœurs…

Les deux policiers des mœurs : Vors et Maugras, responsables désignés de l’arrestation arbitraire de Liabeuf et du drame qui en découlera, seront couverts par leur hiérarchie. Ils vont pouvoir poursuivre leur carrière le plus tranquillement du monde… Sauf que, à deux reprises après l’exécution de Liabeuf, ils seront blessés par des tirs de revolvers. Une organisation intitulé « les vengeurs de Liabeuf » ayant décidé de passer à l’action ! Par mesure de sécurité, ils seront déplacés dans un service moins exposé, en attendant que sonne l’heure d’une retraite durement gagnée…

La grande Marcelle

Le 11 septembre 1910, cette amie de Liabeuf sera victime d’une tentative d’assassinat. Rien à voir cependant avec l’affaire de la rue Aubry-le-Boucher. Son nouvel ami, Emmanuel Bonin, tente de l’assassiner suite à une simple querelle. Depuis l’affaire Liabeuf, Louise Delarue s’était retirée de la prostitution. Menant une vie réputée normale avec son nouveau compagnon, elle effectuait des travaux de couture à domicile pour le compte d’un petit entrepreneur. Drame de la jalousie qui tourne au vinaigre. E. Bonin lui plante la lame d’un couteau à cran d’arrêt dans l’abdomen.

La grande Marcelle se traine alors jusqu’au tiroir de la table de nuit, en sort un petit revolver et tire. Bonin est atteint d’une balle au niveau de la mâchoire. Blessés tous les deux, ils sont transportés à l’hôpital Saint-Louis. L’état de la femme est alors jugé sérieux. Elle va cependant survivre à cette blessure après une hospitalisation de près de deux mois !

[1] – Les « joyeux » étaient le sobriquet donné- par dérision – aux heureux pensionnaires des bataillons d’Afrique. Un endroit où l’on ne rigolait pas tous les jours, loin s’en faut !

Michel Malherbe

Écrivain-Historien

Sociétaire des Gens de Lettres

Extrait d’un ouvrage publié aux Éditions De Borée : « Du Crime au Châtiment » – par Michel Malherbe. Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur

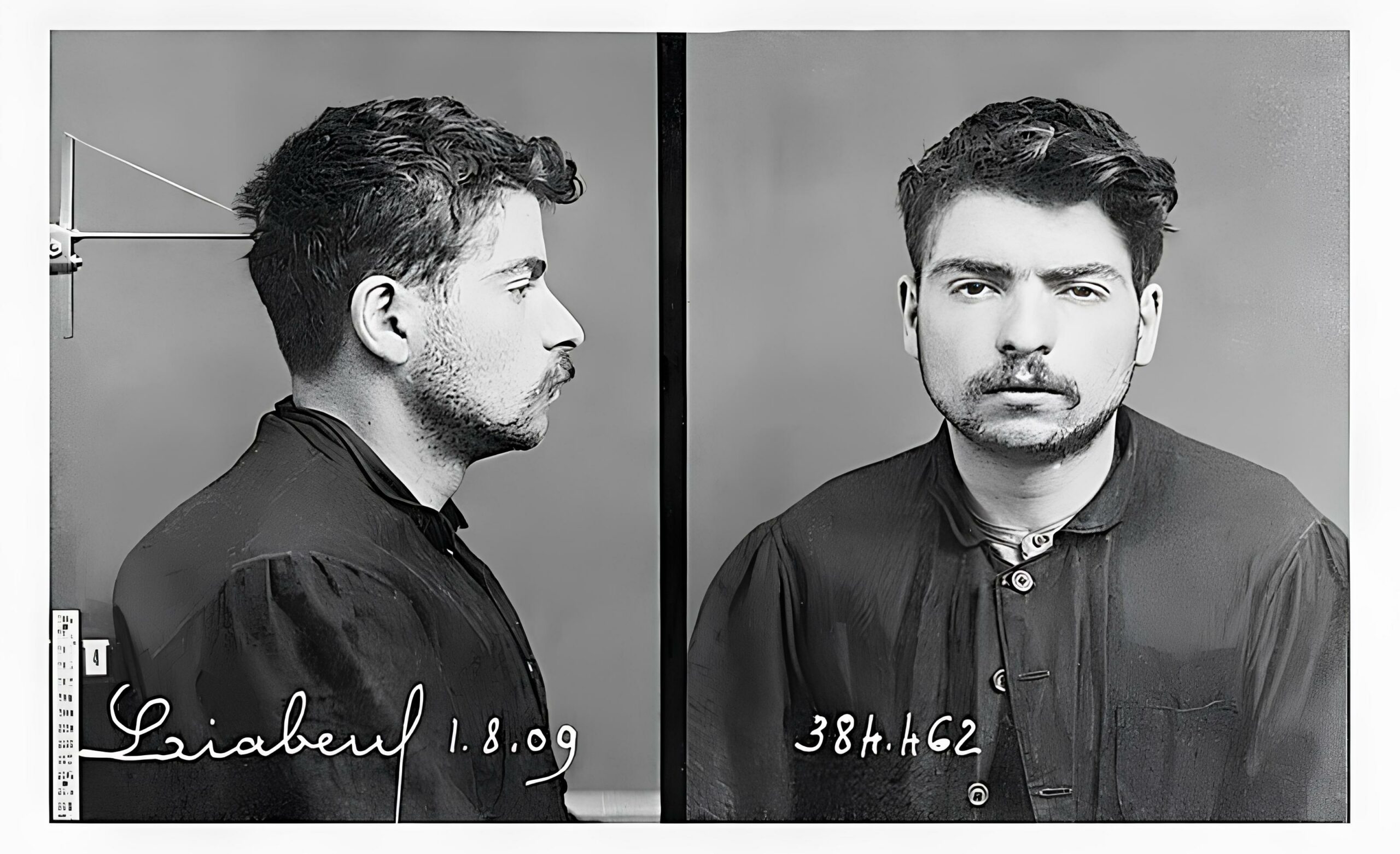

Légendes de l’iconographie

- Photo n° 53 : Fiche anthropométrique de Jean-Jacques Liabeuf (IJ-domaine public)

- Photo n° 54 : Arrestation mouvementée de Jean-Jacques Liabeuf. (Petit Journal)

- Photo n° 55 : Autre version de l’interpellation de Liabeuf. (Œil de la Police)

- Photo n° 56 : Manchette à pointes portée par Liabeuf lors de son arrestation. (ST/PP 666 T)

- Photo n° 57 : La « Grande Marcelle » tentera vainement de sauver Liabeuf lors de son accusation de proxénétisme. Affaire visiblement montée de toute pièce par des policiers des mœurs. Sa condamnation sera à l’origine de ce terrible désir de vengeance. (Petit Parisien)

- Photo n° 58 : Obsèques de l’agent Deray, victime collatérale de la machination visiblement montée contre Liabeuf par les agents des mœurs… (ST-PP)

- Photo n° 59 : Exécution de Jean-Jacques Liabeuf. Jusqu’à la dernière seconde, avant que tombe le couperet, il ne cessera de crier qu’il n’est pas un souteneur ! (D.R.)

Vous vivez dans le Grand Sud-Ouest Parisien ?

Ne restez pas spectateur ! Rejoignez le Forum de l’Info, un espace collaboratif où chacun peut s’exprimer, partager, débattre et construire une information locale libre et vivante. Devenez correspondant(e) du GSO News et relayez les infos de votre commune