Terrible incendie dans le métro parisien

Terrible incendie dans le métro parisien

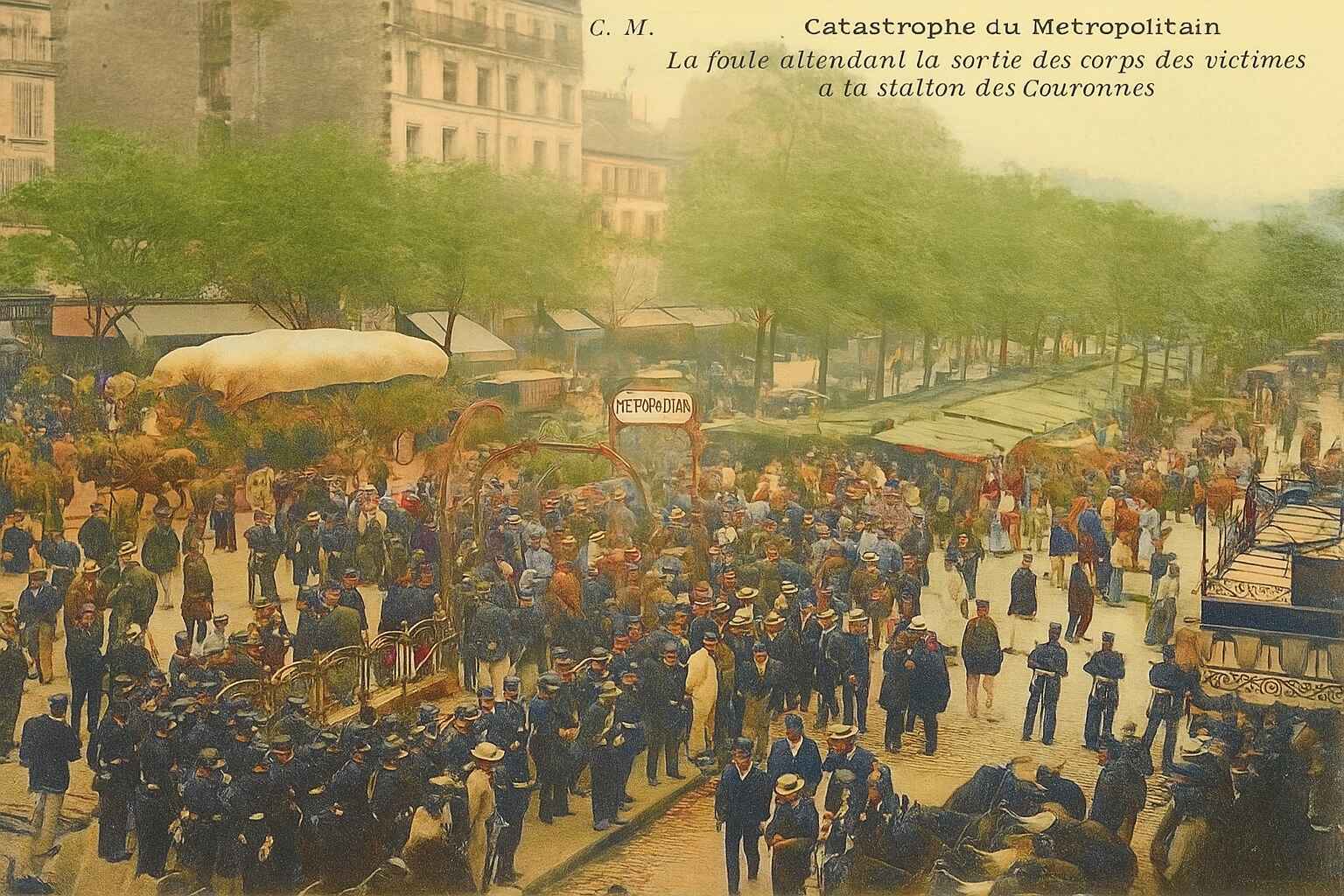

10 août 1903 – Deux trains en feu dans les stations Couronnes et Ménilmontant. Bilan : 84 morts…

Au cours de la soirée du 10 août 1903, le métropolitain de Paris va connaître sa première catastrophe majeure. Inauguré officiellement le 19 juillet 1900, le métro parisien sera l’une des curiosités de l’Exposition universelle. La ligne n° 1, longue de seulement dix kilomètres, assure alors la liaison entre la porte Maillot et la porte de Vincennes. Elle est dotée de seize stations et le trajet total se fait en seulement trente minutes. Une véritable révolution technologique dans les transports parisiens de la Belle-Époque !

De fâcheux précédents…

Rien n’étant véritablement parfait, de nombreux incidents vont affectés ce nouveau mode de transport collectif. Les problèmes rencontrés ont principalement pour cause l’alimentation en courant électrique des motrices et les courts-circuits sont alors légion ! Encore assez peu maîtrisée cette force motrice provoquait de nombreuses pannes sur les équipements et câblages. Les frotteurs dont les motrices étaient dotées captaient souvent mal le courant diffusé par le rail conducteur. Les rames se déplaçaient alors en diffusant des gerbes d’étincelles pour le moins impressionnantes. Il n’était donc pas rare que des débuts d’incendie se déclarent, en raison du caractère inflammable de la plupart des matériaux utilisés pour la construction de ces rames. Pour ne rien arranger, les wagons étaient en bois… Jusqu’à cette soirée du 10 août 1903, l’incident le plus grave avait eu pour cause un problème de signalisation. Cet incident avait alors provoqué une collision entre deux rames à la station Concorde, le 19 octobre 1900. Cet accident avait fait une trentaine de victimes, blessés plus ou moins sérieusement.

La faute à pas de chance !

Le 10 août 1903, vers 19 heures, soit un peu plus de quatre mois après la mise en service de la ligne n° 2, « Dauphine-Nation », la rame numéro 43, composé de huit wagons en bois et de deux motrices, dont la M 202, se dirige vers le terminus Nation. Elle dispose de sept employés à son bord : un conducteur-mécanicien dans la motrice de tête, un chef de train, un garde de queue en motrice arrière et quatre gardes-contrôleurs dans les wagons voyageurs. L’incident se produit en sortant du tunnel, alors que le train aborde la partie aérienne de la ligne et s’arrête à la station Barbès. Le conducteur vient d’être avisé par le chef de station que de la fumée s’échappe de la motrice avant, en sa partie gauche. Le wattman[1] saute immédiatement sur les voies afin de visualiser la source du problème. Il remonte immédiatement dans sa cabine.

Soulevant la trappe d’accès au moteur électrique, il constate alors que le patin d’alimentation, appelé « électriseur » à cette époque, est en proie à un début d’incendie, vraisemblablement provoqué par une surchauffe des fils d’alimentation. Les agents du train et employés de la station font descendre les voyageurs sur les quais pour les évacuer à l’extérieur, le cas échéant. Le conducteur, dans le but d’éviter un blocage des convois suivants, jette sur la pièce en feu une grenade extinctrice, dispositif prévu en pareil cas. Puis, la rame repart à vide vers 19h05.

Le but est de se rendre au dépôt technique situé au terminus Nation. Tous les voyageurs sont donc restés sur le quai. Cette rame passe sans marquer l’arrêt aux stations Chapelle et Aubervilliers[2]. Le conducteur constate alors que le feu a repris de plus belle. Il utilise donc à nouveau des grenades extinctrices, mais le feu continue sa progression. Le convoi s’arrête ensuite à la station Allemagne et coupe l’alimentation de la motrice. Craignant que la rame ne bloque totalement le trafic, il demande à ce que son convoi puisse être poussé par le train suivant. À ce moment, l’incendie semble maîtrisé ! Pour faciliter la manœuvre, il prend place dans la motrice de queue et laisse glisser sa rame à l’intérieur du tunnel jusqu’à la station Combat[3]. Arrivent alors le train n° 52, composé de six voitures. Par sécurité, on a fait également descendre les voyageurs à la station Allemagne[4]. Regroupés en un seul train, cette grande rame composée de quatorze voitures, reprend sa route. Aucun voyageur ne se trouve à bord. Ce train est uniquement occupé par le personnel de la compagnie : conducteurs, contrôleurs et chefs de trains. Une première grosse erreur va être commise ! Alors que la station Combat comporte en sa sortie une voie de garage qui est libre à ce moment, le grand convoi est aiguillé sur la voie directe, celle menant à la Nation. Le conducteur de la rame n° 43aurait demandé l’autorisation d’utiliser cette voie de garage, ce qui lui aurait été refusé. La compagnie du métropolitain prétendra plus tard que l’aiguillage a cessé de fonctionner et qu’il ne s’agit donc pas d’un refus, mais d’un problème technique… Le convoi franchit alors les stations Belleville et Couronnes, alors que de grandes flammes s’échappent de la motrice de tête. Peu après, un court-circuit engendre une série de petites explosions. Elles seront suivies très rapidement d’un embrasement général de la rame peu avant son entrée dans la station Ménilmontant. En ce lieu, les deux quais sont bondés. De nombreux voyageurs attendent un hypothétique train, car le retard sur la ligne commence à être important en cette heure de la journée. Un petit nombre de personnes parviendront toutefois à s’échapper de cet enfer. Nous sommes à l’heure de pointe et le trafic peut difficilement être interrompu. Peu après, la rame n° 48 arrive derrière le convoi sinistré. Elle se compose de quatre voitures, toutes bondées, en raison du nombre important de voyageurs délestés sur les quais – peu avant – par les trains n° 43 et 52. Parvenu à la station Couronnes, le conducteur est obligé de stopper sous le tunnel. Le signal indique un arrêt impératif et les feux arrière de la rame précédente, bien visibles depuis le tunnel, indiquent que le convoi est toujours à quai à la station Ménilmontant. La rame 48 est donc obligée d’attendre dans le tunnel. Elle ne peut ni avancer ni reculer. Après dix minutes d’attente, dans des conditions peu confortables, les voyageurs commencent à trouver le temps long. Soudain, le bruit d’une forte explosion se fait entendre. Presque immédiatement, une épaisse colonne de fumée noire commence à se répandre dans le souterrain. Pressentant un drame, le personnel du train 48, entreprend d’évacuer les 250 voyageurs. La chose n’est pas facile, car bon nombre préfère rester dans les wagons et attendre que la situation revienne à la normale. Ils ont peur de perdre leurs places assises. Les contrôleurs adjurent les passagers de descendre des voitures, mais ils ne veulent rien entendre. Un témoin dira avoir entendu ces propos :

« On nous a déjà fait descendre à Barbès. Nous en avons assez ! Nous ne descendrons pas avant d’avoir été remboursé de nos billets… »

Le contrôleur tente d’expliquer que la situation est grave et que le remboursement des billets est bien un problème secondaire. Pour toute réponse, il va recevoir plusieurs coups de poing au visage ! À ce moment, les passagers n’ont pas encore conscience du danger et les épaisses fumées noires ne semblent pas les inquiéter outre mesure !

Puis, l’éclairage électrique est brutalement arrêté. L’incendie a fait fondre les boîtiers d’alimentation desservant les quais et les tunnels. Il est alors 19h30. Les passagers sont donc dans l’obscurité la plus totale. De plus, la fumée forme un épais brouillard noirâtre. Soudain, un cri se fait entendre « Au feu ! Au feu ! Sauve qui peut ! » La panique s’empare des voyageurs. Les personnes se trouvant sur les quais et dans la rame, tentent d’échapper au nuage asphyxiant. Les gens progressent à tâtons dans un désordre indescriptible. Une énorme bousculade se déclenche, les voyageurs courent dans tous les sens. Certains se dirigent vers les escaliers de l’unique sortie de la station Ménilmontant. Bien leur en prend, car même intoxiquées par la fumée, ces personnes seront sauvées. Les autres, partent en sens inverse, dans le noir et sans connaître les lieux. Ils tentent de gagner l’extrémité située au nord de la station, laquelle est totalement dépourvue de sortie. Ils vont donc se retrouver en bout de quai, face à des murs en céramique et aucune issue pour fuir. De très nombreuses victimes vont s’écrouler, les unes sur les autres, asphyxiées par les vapeurs toxiques qui se dégagent des deux trains en feu. Leur nombre sera estimé à une cinquantaine. Un petit groupe parviendra toutefois à s’enfuir en empruntant les voies, jusqu’à la station Belleville. Mais beaucoup d’hommes, femmes et enfants, ne parviendront pas au bout du parcours. Tous seront rattrapés par la fumée et son nuage toxique. L’incendie fait rage dans la rame immobilisée à quai et la fournaise est maintenant à son point culminant. L’atmosphère est irrespirable et le courant d’air engendré par le tunnel attise grandement le foyer. Au début de l’incendie, lorsque la station était encore accessible, quelques voyageurs vont faire preuve d’actes de courage. Ainsi, ce menuisier du quartier qui, à plusieurs reprises, descendra dans la fournaise pour aider les victimes à rejoindre la surface. Jusqu’à l’instant fatal ou la fumée viendra à bout de sa bonne volonté…

Vision d’horreur…

Pratiquement toutes les casernes de pompiers de la capitale sont à l’œuvre. Des trombes d’eau sont déversées dans les stations. Sans succès ! Les soldats du feu vont devoir lutter la nuit entière avant de pouvoir descendre – au petit matin – sur les quais de la station et dans les tunnels surchauffés. Le bilan est lourd : 84 victimes décédées par l’inhalation des fumées toxiques et pour quelques autres atrocement brûlées par les flammes. Au nombre de ces victimes : 61 hommes, 18 femmes et 5 enfants… On compte également un grand nombre de blessés, dont les conducteurs des deux trains incendiés. Certains sont très sérieusement brûlés au niveau du visage et des membres supérieurs. La majorité des blessés présente des problèmes respiratoires importants. Les wagons de la rame n° 48, celle qui est restée en retrait sous le tunnel, sont intacts. Les flammes ne sont pas parvenues jusqu’au convoi. Cependant, les passagers ont péri par asphyxie au monoxyde de carbone. Peu de corps présentent des traces de brûlure. Mais la plupart sont recouverts d’une épaisse couche de suie noirâtre. Les pompiers vont découvrir un spectacle irréel. Un homme est assis sur une banquette en bois. La tête penchée sur la poitrine, il semble dormir. Sa main droite tient un journal ouvert. Il a été asphyxié durant la lecture de son quotidien.

Plus loin, adossé à une cloison, un homme assez jeune tient la main d’une fillette, laquelle serre une poupée dans ses bras. Ils sont morts tous les deux !

Un observateur de qualité

Dès que l’incendie est maîtrisé, le 11 août, vers 4h du matin, le préfet de police Louis Lépine, accompagné de l’état-major des Sapeurs-pompiers de Paris, va se rendre sur les lieux. En parfait homme d’action, ce préfet de choc demande à descendre dans le tunnel. La veille au soir ce même préfet a tenté une démarche similaire. Accompagné du colonel des Sapeurs-pompiers, il tentera de descendre à l’intérieur de la station en feu en utilisant l’escalier. Mais la fumée toxique qui se dégage de cette véritable fournaise les empêche de continuer. Louis Lépine était vraiment un préfet de choc ! Cette seconde visite dure environ dix minutes. Lorsqu’il remonte en surface, le visage maculé de suie, il déclare aux journalistes présents :

« Ce que nous venons de voir est épouvantable ! Que de deuils ! Les pauvres gens ! Comme je le redoutais, les voyageurs du train 48, venant de la porte Dauphine et immobilisé sous le tunnel, n’ont pu fuir à temps. L’asphyxie a surpris la plupart de ces malheureux qui, par la suite d’une circonstance encore insuffisamment expliquée, n’ont pas chercher à gagner l’escalier de la station de la rue des Couronnes, mais se sont élancés dans la direction opposée, c’est-à-dire, du côté de la station de Belleville. Le spectacle que nous venons de voir dépasse en épouvante tout ce que l’on peut imaginer ! Nous avons trouvé à l’extrémité du quai un monceau de cadavres entassés pêle-mêle les uns sur les autres… »

Dans le rapport qu’il adressera au préfet de police, comme le veut la règle, M. Nadau, en charge du commissariat du quartier Folie-Méricourt, apporte les explications suivantes :

« M. Maruéjouls[5] vient de partir après avoir visité les lieux de la catastrophe. Il était accompagné de M. le procureur de la République et de M. Jolliot, juge d’instruction. Les renseignements recueillis font état du fait que la machine motrice du train incendié fonctionnait mal ; que dès la station Barbès, M. Chauvin, le wattman s’était aperçu qu’elle était en feu ; qu’il s’est réfugié dans la machine motrice arrière et qu’arrivé à Ménilmontant le train tout entier a pris feu. Le wattman a pu se sauver pendant que sept voyageurs étaient asphyxiés à la porte d’entrée. Les vapeurs d’éther qui s’échappaient du foyer se sont dirigées vers la station des Couronnes. Les voyageurs du train suivant, qui arrivait en gare, surpris par la colonne de fumée et de gaz, au lieu de courir au-devant, c’est-à-dire vers l’escalier, ce sont affolés et ont essayé de fuir vers Belleville. Ils se sont heurtés au mur, près duquel on a découvert la plupart des cadavres. Les corps ont été retrouvés entre les stations Couronnes et Belleville. Un seul voyageur aurait eu le temps de s’enfuir par cette station. »

La morgue affiche complet

Faute de place dans les hôpitaux parisiens, il convient de trouver des solutions de rechange. La morgue officielle, alors située quai de l’Archevêché, en face de Notre-Dame, étant très rapidement saturée, la Préfecture de police sera transformée en dépôt mortuaire improvisé. Plusieurs grandes salles de la caserne de la Cité, dont celle des brigades centrales, servent de locaux d’exposition et de reconnaissance des corps. Les familles y viennent pour tenter de reconnaître un proche, ce qui va donner lieu à des scènes épouvantables.

Quarante-quatre cercueils en sapin, formés de planches non rabotées et clouées sommairement, garnis intérieurement d’un épais carton noir, sont disposés les uns à côtés des autres sur trois grandes rangées. Chacune de ces bières provisoires contient un corps, ou parfois ce qu’il en reste ! L’odeur est épouvantable. Les effets et objets personnels sont présentés avec chaque dépouille. Les cinq dernières victimes identifiées forment l’ensemble de la famille Didon. Parents et enfants sont ainsi réunis dans la mort. La tâche est immense. Tous les policiers parisiens et gardes municipaux sont réquisitionnés. Nous sommes au mois d’août et ces salles ne sont pas réfrigérées. La chaleur ambiante accélère donc la décomposition des cadavres. Il faut donc agir vite, avant de se trouver face à un grave problème sanitaire. Dès qu’un corps est formellement identifié, son état civil est porté sur un procès-verbal et la bière est numérotée et refermée. Elle est ensuite prise en charge par le service des pompes funèbres municipales.

À l’heure des responsabilités

Une instruction est ouverte par le Parquet de la Seine, lequel vise des faits d’homicides par imprudence. Le juge Jolliot est en charge de ce lourd dossier. Bien entendu, les responsabilités vont être recherchées. Ce qui ne sera guère facile, car le métropolitain de Paris dispose d’un statut particulier. Il est placé en dehors du droit commun par le biais d’une loi spéciale. La construction du réseau est alors assurée par la Ville de Paris, mais l’exploitation est confiée à la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, une entreprise privée, constituée sous la forme d’une société anonyme. Rien n’est simple. Paris est une collectivité territoriale dotée elle-même d’un statut particulier. A cette époque, la capitale est dépourvue de maire. C’est donc une entité de l’État à part entière et le préfet de la Seine la représente. Sauf pour les questions de sécurité, lesquelles relèvent alors du seul préfet de police de Paris. La responsabilité de cette catastrophe devra donc être recherchée sur plusieurs niveaux, tant au plan administratif que privé. La compagnie du chemin de fer métropolitain, comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaires, va tenter de transposer l’entière responsabilité de cet accident sur le conducteur de la rame 43. Voyant cela, cet homme qui ne veut pas être le seul lampiste, va déclarer aux journalistes :

« J’étais parti de la porte Dauphine à 6h35 (18h35). Je pilotais un train de huit voitures avec une automotrice à l’avant et une autre à l’arrière. Parvenu la station du boulevard Barbès, je vis sortir de la fumée d’au-dessous de l’automotrice M 202, fumée située à l’avant et sur laquelle je me trouvais. Immédiatement je relevais le plancher et, m’apercevant que mon « électriseur » brûlait, je pris une grenade à extinction et m’efforçai d’éteindre le feu. Je n’y parvins pas, mais réussi toutefois, à l’atténuer. J’ai ensuite continué ma marche. J’étais cependant inquiet, et pendant le parcours de Barbès à l’Allemagne, j’utiliserai plusieurs fois les grenades d’extinction pour enrayer les progrès du feu. Parvenu à la station d’Allemagne, je vis soudain jaillir des flammes. La cause, pour moi, et plus grave. L’automotrice que je pilotais, la M 202, était défectueuse et n’aurait pas dû être mise en service avant d’avoir subi une réparation sérieuse ; puisque le même jour, à midi, on avait été obligé de la mettre au garage. Les compresseurs servant à la manœuvre des freins à air comprimé ne fonctionnant plus ! »

Cette procédure judiciaire est complexe, en raison de son caractère très technique. L’instruction sera définitivement close le 17 décembre 1904. La Compagnie du métropolitain va reporter la responsabilité des fautes sur ses employés. Mais, il n’en demeure pas moins vrai qu’en droit français, elle est civilement responsable du matériel qu’elle exploite et des accidents causés !

D’autant que dès le lendemain de la catastrophe de la station Couronnes, dans la soirée, un début d’incendie va se produire à la station des Ternes. La motrice arrière va prendre feu, mais le sinistre sera rapidement maîtrisé par les employés. Au cours de la panique engendrée par cet incident, deux femmes seront blessées en sautant des wagons… En ce qui concerne la motrice M 202, à l’origine de la catastrophe de Ménilmontant-Couronnes, elle a été mise en service en octobre 1902. Lors de ce drame, elle totalise seulement 19000 kilomètres et a été entièrement révisée le 19 mai 1903, soit moins d’un mois avant les faits. Elle aurait cependant présenté un dysfonctionnement notoire. Le matin même, un fusible va fondre par deux fois. Arrivée à la porte Dauphine, le wattman (conducteur-mécanicien) signale un problème au niveau des compresseurs de freinage. Comme le règlement l’exige, il rédige un rapport d’information. La machine est donc prise en charge par une équipe technique et immobilisée durant quelques heures, le temps des vérifications. Un fusible a effectivement fondu, celui du compresseur de la motrice de queue. Il est immédiatement remplacé. Les techniciens n’ayant détecté aucun problème majeur, la rame est remise en service vers 16h30. Moins de trois heures plus tard, elle est la proie des flammes…

Cette ligne n° 2 sera à nouveau opérationnelle le 19 août 1903. Les rames circulent, mais les stations Couronnes et Ménilmontant sont alors fermées. Pour les besoins de l’enquête, elles ont été placées sous scellés judiciaires. Elles seront à nouveau ouvertes au trafic, après d’importants travaux de réfection, un mois plus tard. Cette terrible catastrophe va avoir une influence directe sur la fréquentation du métro parisien. Durant plusieurs mois, les gens, de peur d’être enfermés dans des wagons en feu, désertent le métropolitain et utilisent les omnibus. Les choses rentreront dans l’ordre peu à peu, puisqu’à l’aube de la Première Guerre mondiale, le métro parisien transportera près d’un million de voyageurs chaque jour !

Procès des lampistes…

Le 1er avril 1904, M. Jolliot, magistrat instructeur, annonce l’inculpation de quatre employés de la compagnie, dont le conducteur de la rame tragique et son chef de train. Le 17 décembre suivant, ces quatre inculpés, les lampistes de service, vont comparaître devant la 8e Chambre du tribunal correctionnel de la Seine. Cette juridiction va reconnaître des circonstances atténuantes à ce « petit personnel », en prenant en compte un recrutement hâtif et un manque de qualification des employés concernés. Toutefois, ils sont tous condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis, assorties de très fortes amendes.[6] Pourtant, ces hommes semblent avoir fait preuve de beaucoup de courage. Ils pouvaient abandonner le train en gare, après avoir évacué tous les voyageurs, et attendre tranquillement qu’il se consume ! Au lieu de cela, ils ont obéi aveuglement aux ordres, au péril de leur vie. Car, pour que la rame défectueuse puisse être poussée par une autre, un ordre a obligatoirement été donné aux deux conducteurs… A ce moment, le danger semble avoir été sous-estimé. Il était sans doute hors de question que la circulation de la ligne puisse être totalement interrompue. La Compagnie, jugée civilement responsable, est également condamnée à payer des dommages et intérêts aux familles des victimes. En prévision de ce jugement, une somme de deux millions de francs sera consignée par la justice dès la fin de l’année 1903. Contrairement aux pauvres bougres cités plus haut, aucune condamnation personnelle ne sera prononcée à l’encontre de ses dirigeants !

Elle devra également apporter des améliorations techniques, tant en ce qui concerne le réseau ferré, que sur le matériel roulant. La compagnie va donc opérer de profondes réformes : recrutement et formation des personnels, éclairage de secours totalement indépendant de la force motrice, pose de panneaux lumineux et autonomes indiquant les sorties, avertisseurs d’incendie reliés aux pompiers, sur chaque quai, élargissement des couloirs et escaliers, création de nombreuses voies de garage entre les stations et, un matériel roulant fabriqué au moyen de matériaux incombustibles. Les wagons en bois seront donc remplacés par des voitures en tôle d’acier.

Michel Malherbe

Écrivain-Historien

Sociétaire des Gens de Lettres

Texte extrait d’un ouvrage en cours « Les grandes catastrophes » par Michel Malherbe (Droits réservés – reproduction interdite sans accord de l’auteur). Iconographie : collection personnelle de l’auteur, Petit Journal, ST/PP (avec autorisation).

[1] – Wattman. Terme désignant à cette époque les conducteurs de véhicules électriques : tramways et métropolitains.

[2] – devenu Stalingrad en 1945.

[3] – devenu Colonel Fabien en 1945

[4] – devenu Jaurès en 1914

[5] – Émile Maruéjouls, ministre des travaux publics de 1902 à 1905, dans le ministère Combes

[6] – Entre 2000 et 3000 francs, sommes énormes pour l’époque. Le salaire annuel d’un wattman était alors de 900 francs, primes comprises. Ils devront donc payer une amende correspondant à plus de 2 et 3 ans de salaire !

Vous vivez dans le Grand Sud-Ouest Parisien ?

Ne restez pas spectateur ! Rejoignez le Forum de l’Info, un espace collaboratif où chacun peut s’exprimer, partager, débattre et construire une information locale libre et vivante. Devenez correspondant(e) du GSO News et relayez les infos de votre commune